- 八旬老黨員曾瀛洲20年手寫200萬字 再現南岳抗戰烽火

- 2021年07月26日 來源:國際在線

提要:“加入中國共產黨是我一生的光榮,在建黨100周年之際,獲得這枚‘慶祝中國共產黨成立100周年----湖南省優秀共產黨員’獎章,這是黨組織對我的充分肯定和褒獎,我會用這枚獎章激勵和鞭策自己,堅守入黨初衷,不忘初心,牢記使命,砥礪前行,努力傳播南岳抗戰史,用心編寫抗戰史書,繼續努力,再創佳績,用實際行動回報黨和人民”,曾瀛洲說。

七月的南岳,枝繁葉茂,學史的熱潮,方興未艾。湖南省衡陽市南岳古鎮南街五十七號那間古樸典雅、青磚黛瓦的老房子,居住著一位名叫曾瀛洲的83歲老先生。二十多年來,這位老人家足跡遍布大江南北,搜集整理的南岳抗戰史料浩如煙海,編纂的抗戰史書籍合計兩百多萬字。

“加入中國共產黨是我一生的光榮,在建黨100周年之際,獲得這枚‘慶祝中國共產黨成立100周年----湖南省優秀共產黨員’獎章,這是黨組織對我的充分肯定和褒獎,我會用這枚獎章激勵和鞭策自己,堅守入黨初衷,不忘初心,牢記使命,砥礪前行,努力傳播南岳抗戰史,用心編寫抗戰史書,繼續努力,再創佳績,用實際行動回報黨和人民”,曾瀛洲說。

尋覓:初心不忘柳成蔭

1939年,曾瀛洲出生于湖南省衡陽市南岳區。這一年,抗日烽火燃遍湘江,為消滅中國軍隊主力,達到“以戰迫降”的戰略目標,日本侵略者鐵騎直逼長沙。中共中央南方局成立后,周恩來、葉劍英等主要領導多次前往南岳舉辦抗日游擊干部訓練班,培養了三千多名抗日骨干力量,成為抗日軍事力量的搖籃。

曾瀛洲的童年,便是在這樣的背景下度過。他的太爺爺死于日軍的屠刀之下,父親則主動參加了南岳抗日游擊干部訓練班。自誕生那天起,紅色基因便流淌在他血液深處。其后的人生道路中,無論教書育人,還是服務大眾,曾瀛洲始終都將“擁護中國共產黨,服務人民大眾”的信念牢記心頭,時刻不敢遺忘。

時間來到1999年,曾瀛洲從南岳區人大常委會副主任的崗位上退休后,便開始著手收集南岳抗日的歷史資料。最初的目的,可能只是為了追尋父親當年的革命道路。伴隨著時間的推移,研究了諸多史志資料的曾瀛洲發現,父親只是南岳千千萬萬無畏生死舍生取義抗日者中的一員,而他發覺自己正在揭開一幅濃墨重彩的歷史畫卷。

磨礪:鍥而不舍金石鏤

最初那幾年,曾瀛洲的修史之路走得異常艱辛。由于各種原因,大量南岳抗戰史料湮滅無聞,歸于沉寂。曾瀛洲如同一只尋光的飛蛾,咬牙堅持,去偽存真,披沙淘金。此后的二十多年間,曾瀛洲如癡如醉般沉迷于南岳抗戰史料的整理工作。上北京、下桂林,奔重慶,赴南京,但有一絲線索,必定全力追尋。2005年,為尋找葉劍英在南岳佛教救難協會成立大會上的演講細節,曾瀛洲專程南下桂林。他和妻子曠滿春在桂林市圖書館和檔案館中遍尋許久,終于找到1939年5月29日出版的《救亡日報》,上面刊登著當年葉劍英同志在南岳的《普渡眾生要向艱難的現實敲門》演講稿。或許是上天垂憐有心人的緣故,當夜夫妻二人為節約費用而投宿到桂林七星公園棲霞寺中,曾瀛洲竟又意外發現了該寺收藏著當年周恩來贈送給南岳巨贊法師的“上馬殺賊下馬學佛”手跡插圖!

這僅是曾瀛洲二十年如一日堅持搜尋史料的一個小故事。在他眼中,每一份泛黃的資料文獻,便是一把打開歷史大門的鑰匙。每一處斑駁的古跡遺址,都是一塊還原歷史真相的拼圖。收集回來的資料,曾瀛洲分門別類,歸納整理。他不會使用電腦,便堅持親手抄寫筆記。迄今為止,曾瀛洲利用手抄、復印、剪報等方式整理的歷史資料,摞起來有一人多高;所編撰抗戰書籍,總計超過兩百萬字。

曾瀛洲獲得“慶祝中國共產黨成立100周年----湖南省優秀共產黨員”獎章。

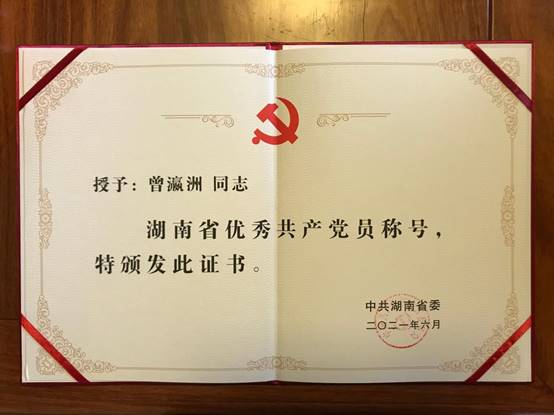

曾瀛洲獲得“慶祝中國共產黨成立100周年----湖南省優秀共產黨員”榮譽證書。

碩果:作始也簡畢也鉅

作始也簡,將畢也鉅。二十多年的辛勤耕耘,曾瀛洲成為名副其實的南岳抗戰歷史專家。他可以在青磚斑駁、斷墻殘垣的南岳干部訓練班辦學舊址里講述周恩來為學員們授課時那意氣風發的英姿;他可以在寬闊壯觀、人頭攢動的大廟古戲臺中述說畢業典禮上國歌詞作者田漢指揮游擊干部高歌前行的往事;他也可以在鳳凰衛視慶祝葉劍英誕辰120周年特別節目《鳳凰大視野》的南岳拍攝現場面對鏡頭侃侃而談。一樁樁歷史典故,一件件戰爭往事,一位位抗日英雄,在曾瀛洲的口中,栩栩如生。這些年來,由他主編的《抗戰中的南岳》《上馬殺賊、下馬學佛》《中共南岳地方史》《南岳游擊干部訓練班》等八本書籍,分別獲得湖南省、衡陽市黨史研究成果一、二等獎,引發社會強烈反響;曾瀛洲個人則收獲了“慶祝中國共產黨成立100周年----湖南省優秀共產黨員”、“湖南省黨史國史學習教育最佳五老宣傳員”、南岳區“優秀共產黨員”等榮譽稱號。

進社區,入展館,上電視,下學校——作為紅色文化的宣傳大使,曾瀛洲竭盡全力,為后人講述南岳抗戰故事、傳播紅色文化。

傳承:相濡以沫守經年

2010年,妻子曠滿春不幸患上腦瘤,生活逐漸不能自理。曾瀛洲與妻子,識于微時,守于經年。二人先是同窗,后為同事,最終結為夫妻。修史這二十多年來,妻子一直都是曾瀛洲最有力的后盾。當曾瀛洲傾盡全力研究南岳紅色歷史時,妻子便是幫他查找復印資料、檢查校對文章的助手。夫唱婦隨,相得益彰。為完成自己的修史大業,夫妻倆節衣縮食,過著勤儉節約的生活。衡陽的夏天,酷熱難耐,宛若蒸爐,曾瀛洲夫婦卻連空調都舍不得裝,共產黨員質樸無華的品質,在他們身上展現無疑。

妻子病重之后,曾瀛洲不想給遠方的兒女添亂,便獨自承擔起照顧妻子的重擔。即便如此,曾瀛洲筆耕不輟。白天,他要幫助照顧妻子日常起居、服侍她打針服藥。修史的工作,只能留待夜深人靜妻子熟睡之時。不知多少個夜晚,曾瀛洲收攏心思,聚集精神,在一盞孤燈底下整理史料,謄寫筆記,這種生活一直持續到妻子離世。

妻子離世對曾瀛洲打擊巨大,曾瀛洲的身體每況愈下。但一談到南岳抗戰歷史和紅色文化傳承,他便會進入一種亢奮狀態。妻子的離世,并未令他停下傳承紅色文化的步伐。相反,愈來愈多的年輕人加入他的紅色陣營。正所謂:德不孤,必有鄰。為紅色傳承事業奮斗終生的瀛洲先生,必將遇到越來越多志同道合的紅色接班人。(曲君偉/文 張文芳/圖)